陈宜张:怀念张香桐老师

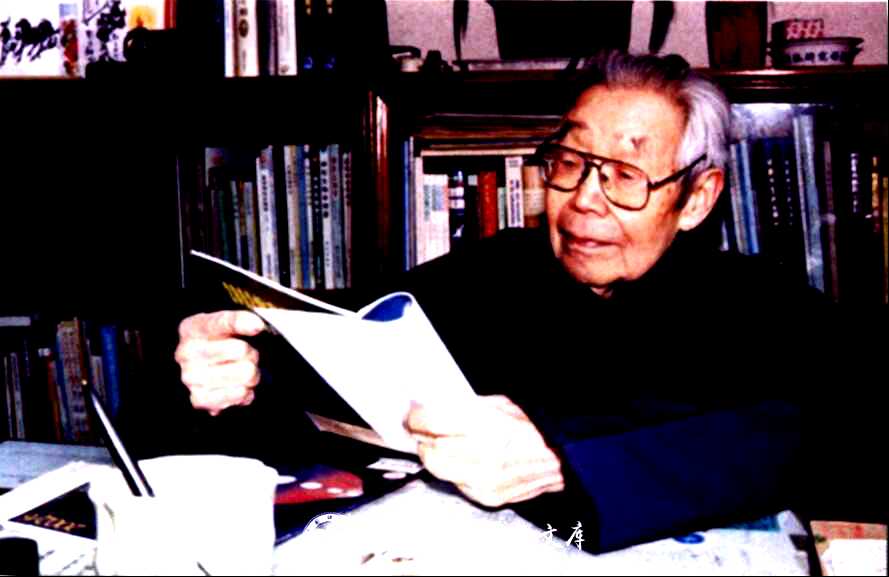

张香桐在办公室(图片来源:中国科学院院士文库)

2007年9月,中秋节前,我到建国路张香桐先生家去看望他。下午三点钟到他家,因为张先生平时都在书房里和我们谈话,他的家人带我到书房里坐下,告诉我,张先生午睡刚起来,走路有点气喘。我就走到张先生的寝室,看到他坐在椅子上,起身和我打招呼、握手,我发现他讲话时有点气喘,谈了没有多久,我看他讲话比较累,就告辞了。张先生起来送我,他慢慢地走出来,我又跟张先生鞠个躬,就走了。等我走到楼下回头看时,张先生还在三楼窗口看着我,还用手跟我打招呼。平常我去看他,每次他差不多都要送我到楼下门口。11月份我正在北京开会,吴建屏教授也来北京,他告诉我,张先生已于11月4日去世。真没有想到,9月就是我最后一次看到他了。

回忆1963年我离开当时的上海生理研究所张先生实验室,一直到2007年,前后已有44个年头了。几十年来,我经常去看张先生,多数是去他办公室,在生理研究所老楼,在脑研究所的老楼以及后来新建的神经科学研究所的楼。我去是向他请教、探讨一些神经生理学方面的问题,有时也为了去看望他的健康情况,问候他。师生感情非常融洽,纯真。古人说:“往事历历,逼取便逝。”这话有一定道理,我对香桐师的记忆,是那样地挥之不去。今天,许多往事涌上心头,但1963~1964年间的情景却尤为鲜明,似乎触手可及。

1963年上半年,我离开上海生理研究所回到第二军医大学,建立自己的电生理实验室。在1963~1964年间,基本上我每周都要去向张先生汇报工作进展及碰到的种种问题。每次去,总是先电话约好时间。有时去早了,或者他有其它事忙着,我就在他办公室外的房间等一下,那时他的秘书是杨善璐同志。

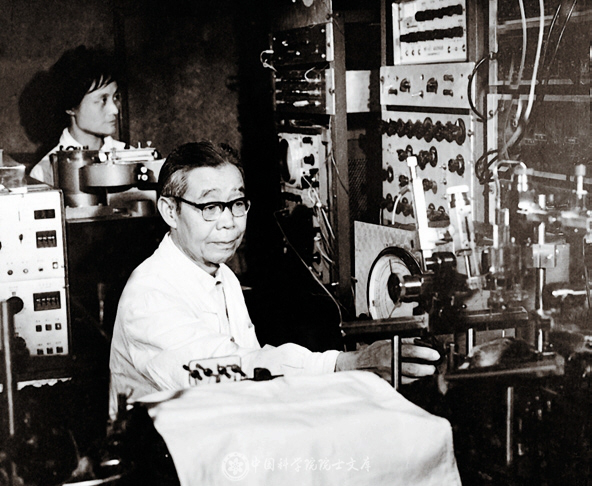

我回第二军医大学后的任务,首先是把电生理实验室建立起来。诸如实验室的图纸、布局,做电生理实验用的电屏蔽室的大小,甚至于电屏蔽用的铜丝网布的规格,网眼的粗细等等,我都向张先生请教过。张先生对实验室建设问题考虑十分周到,甚至于问到电源的总功率是多少。他告诉我,要比你自己想象最大的用量增加一倍,这样才可以防止一些意想不到的用电情况,才不至于因为功率不够而影响工作。他也谈到实验室的防震设备的设计和安排,附近马路上汽车开过对房子的震动影响,地线应该怎么铺设等等。

经过一段时间的建设,我可以在实验室做实验了,我把照片(当时电生理记录都作照相记录)请张先生看,他表示满意。这样,我可以进行一些初步的实验工作了,心中十分高兴。我做的第一个实验是大脑皮层直接电反应,方法是把一对刺激电极摆放在暴露的动物大脑皮层表面,然后在刺激电极附近约半个厘米之内安放记录电极,记录直接刺激所引起的电反应。因为刺激电极跟记录电极靠的距离太近,这种电反应的记录要求比较严格,技术上重要的一条,就是要把电极位置调整好,使显示的反应比较明确,而且没有或交流电干扰伪迹幅度非常小。

张香桐70岁时亲自做电生理实验(图片来源:中国科学院院士文库)

我回来的任务之二,是在教学之余做一些电生理的科研工作。这个问题,在我离开生理研究所时,张先生也已与我谈过。他对我说:你回去做科研一定要结合本单位的情况,本单位的任务,这样你才能成长起来。根据第二军医大学军事院校的特点,经讨论,我们一致同意做的题目是“放射对幼年动物大脑皮层发育的影响”。那时我内心的想法,是很想跟张先生做与他的科研思路有关的实验,当时张先生做的是视觉引起的皮层反应,听觉引起的脑干反应。但是张先生告诫我们,要与自己本单位的工作相结合。其实,这是非常重要的一个原则。回顾张先生1940年代在美国的工作,他也做过与航空有关的工作;读读一些神经科学家的历史,如Sherrington、Hodgkin等,他们分别在第一、二次世界大战期间,都做过与战争有关的工作。深入地再想想,选择大脑皮层发育这样一个问题,事实上也结合了张先生的学术思想。为什么这样说?放射对于动物大脑皮层发育的影响,按当时研究条件,可以做形态学的研究,但我回来是结合开展电生理研究的,所以我首先用记录皮层直接电反应的方法,实际上也就是看放射对于动物脑直接皮层电反应的影响。直接皮层电反应是当时通常使用的名词,而1952年前后张先生把这个电位叫做树突电位,因为它是皮层树突的反应。所以,这个研究的含义实际上是放射对大脑树突发育的影响,这也是结合了张先生研究的基础和专长,张先生1952年在冷泉港讨论会上的著名报告就是“大脑皮层顶树突的电反应”。不久,“文化大革命”开始了,这个工作没有完全开展。后来,有部分材料经过整理发表,这就是单次电刺激大脑皮层后的长时程易化现象。在差不多每星期的汇报中,张先生都要看我的实验记录,看我对这些问题的分析意见。在谈到论文发表时,张先生曾经不止一次地说过,第一轮稿子写好后,最好把稿子放在抽屉里,放上3个月,再拿出来看,等到没有可改的了再发出去。这就是张先生对发表论文的慎重科学态度和对我们的严格教诲。

回想在张先生实验室及之后的40多年,在他亲切的指导下工作,接受他的教诲,特别是学习他的做事为人,获益终身。现在他已经去世了,每当想起这些往事,想起张先生的教导,我就更加怀念他。

(节选自《生理学报》.2008,(02):309-310)